「息子が公認会計士試験に8年間挑戦していますが、合格できず、経済的にも限界に近づいています。就職活動も年齢的に不利になるのではと心配です。彼の未来をどうサポートすれば良いのでしょうか?」 このようなご相談、本当に胸が締め付けられますよね。親御さんの深い愛情と、息子さんの努力、そして将来への不安…全てが複雑に絡み合っている状況、よく分かります。

公認会計士試験の挫折…息子さんの気持ちとどう向き合えばいい?

8年間、公認会計士試験に挑戦し続ける息子さん。その努力は計り知れません。短答式試験を突破した経験もあるとのこと、並々ならぬ努力と才能の片鱗を見せていることは間違いありません。しかし、論文式試験の壁は高く、経済的な負担も大きくなり、ご両親の不安も募るのも当然です。まず大切なのは、息子さんの気持ちに寄り添うことです。合格できなかった悔しさ、年齢による焦り、周りの友人との比較…様々な感情が渦巻いているはずです。無理強いせず、彼の気持ちを丁寧に聞き、共感することが第一歩です。

例えば、私の友人で、司法試験に何年も挑戦し続けた人がいます。最終的に司法試験は諦めましたが、その経験で培った論理的思考力や粘り強さを活かし、現在は法律事務所で事務職として活躍しています。試験勉強で得た知識やスキルは、必ず他の分野でも活かせます。息子さんにも、これまでの努力を無駄にしたわけではないと伝え、将来への希望を一緒に探っていくことが大切です。彼の頑張りを認め、励ます言葉をかけ、一緒に未来について語り合う時間を持つことをお勧めします。

そして、経済的な負担についてですが、ご自身の負担を息子さんに伝えることは、決して悪いことではありません。ただし、責めるような言い方ではなく、「お母さんの給料は、今、全て君の勉強に使っているから、そろそろ現実的な選択肢も考えてみようか」といった、共感と理解を示した上で伝えましょう。一緒に今後の進路について話し合う時間を設け、具体的な選択肢を検討していくことが重要です。

大学野球経験と就職活動…意外な強みを生かすには?

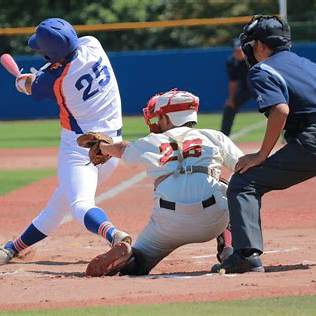

息子さんが大学で野球部だったとしたら、その経験は就職活動において大きな武器になります。責任感、チームワーク、忍耐力、目標達成への粘り強さ…野球部で培ったこれらの能力は、多くの企業が求める人材像に合致します。公認会計士試験に挑戦し続けた経験と合わせて、これらの強みを効果的にアピールすることが重要です。

例えば、面接では「公認会計士試験を通して培った粘り強さと、野球部で培ったチームワークを活かし、貴社の発展に貢献したい」といったように、具体的なエピソードを交えながらアピールすることで、企業に好印象を与えることができます。また、履歴書や職務経歴書にも、野球部での活動内容やそこで得られた経験を具体的に記述することで、あなたの息子さんの魅力を効果的に伝えられます。

さらに、大学野球支援機構では、野球経験者で、社会人野球クラブチーム所属や現役選手としての活動に配慮のある中小企業への就職支援を行っています。もちろん、公認会計士試験に挑戦した経験も大きなプラスになります。機構が紹介する企業は、野球経験者への理解が深く、息子さんのこれまでの努力を評価してくれる可能性が高いでしょう。もしご興味があれば、詳細について調べてみるのも良いかもしれません。

年齢とキャリアの不安…現実的な就職活動戦略とは?

29歳という年齢を不安に思う気持ち、よく分かります。確かに、新卒と比べて就職活動は厳しいかもしれませんが、年齢は必ずしもハンデではありません。むしろ、8年間の公認会計士試験への挑戦を通して培った経験やスキルは、年齢を重ねたからこそ得られた貴重な財産です。その経験を活かして、新たなキャリアを築くことは十分可能です。

就職活動では、自分の強みを明確に示すことが重要です。公認会計士試験の勉強で培った専門知識、野球部での経験から得られたチームワーク力や責任感、そして何よりも8年間も目標に向かって努力を続けた粘り強さ…これらは、多くの企業が求める重要な資質です。これらの強みを効果的にアピールすることで、年齢を気にせず、多くの企業から注目を集めることができます。

また、中小企業も視野に入れて就職活動を行うことをお勧めします。大企業に比べて、個人の能力や経験を重視する傾向があり、年齢や資格の有無にとらわれずに採用してくれる可能性が高いです。さらに、野球経験者を受け入れる体制が整っている企業も多いので、積極的に応募してみる価値があります。もちろん、大企業も諦める必要はありません。自分の強みを活かし、熱意を持って面接に臨むことが大切です。

そして、就職活動は、一人で抱え込まず、周りの人に相談することも重要です。キャリアカウンセラーや就職支援機関などに相談することで、客観的な視点からアドバイスを受け、より効果的な就職活動を進めることができます。親御さんとしても、息子さんと一緒に就職活動を進めていく中で、彼の気持ちに寄り添い、サポートしていくことが大切です。