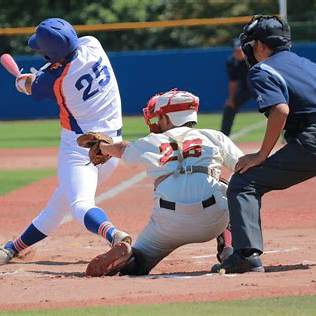

先日、機構にはこんな相談がありました。「田舎からわざわざ都会の大学に行く場合、最低ラインはどこですか?拓殖大学や帝京大学のような大学は、卒業後に人に言えないような気がして恥ずかしいんです。偏差値が低いと分かってしまうのが嫌で…。専門学校なら、自分の興味のある分野だからと堂々と説明できますよね。少しでも興味があれば、専門学校の方がメリットがあるように感じます。明治、立教、青学あたりなら都会に行く意味があると思いますが、日大や駒沢では微妙だと感じています。皆さんはどう思いますか?」 都会への進学は、大きな決断ですよね。学業だけでなく、野球部活動、そして将来のキャリアまで含めて、じっくり考えていきましょう。

都会の大学進学、本当に必要?メリットとデメリットを徹底分析!

都会の大学進学は、確かに魅力的です。充実したキャンパスライフ、多様なサークル活動、多くの企業との接点など、田舎の大学にはないメリットがたくさんあります。特に、野球部員にとって、レベルの高いチームや質の高い練習環境を求めるなら、都会の大学は魅力的な選択肢となるでしょう。しかし、同時に高額な学費、生活費、激しい競争社会といったデメリットも存在します。 田舎から都会へ進学するということは、単に大学を変えるだけでなく、生活環境そのものを大きく変えることを意味します。 例えば、私の友人で、地方から東京の大学に進学した野球部員がいました。彼は、最初は都会の活気に圧倒されながらも、徐々に充実した大学生活を送るようになりました。しかし、同時に、経済的な負担や、都会特有の孤独感にも悩まされました。都会の大学進学は、メリットとデメリットをしっかりと比較検討し、自分にとって本当に必要なものかどうかを判断することが重要です。

進学する大学のレベルについてですが、「人に言えない」と感じるかどうかは、あなた自身の価値観によって大きく異なります。偏差値だけで大学の価値を判断するのは、少し短絡的かもしれません。大切なのは、その大学で何を学び、どのような経験を積むかです。例えば、偏差値が低い大学であっても、あなたが熱意を持って取り組める分野の研究室があったり、あなたが将来目指すキャリアに繋がる人脈を築ける可能性があります。 また、大学名よりも、あなたがそこで何を成し遂げたのか、どのようなスキルを身につけたのかの方が、将来の就職活動においては重要視されることが多いでしょう。

専門学校と大学の比較についても、一概にどちらが良いとは言えません。専門学校は、特定の分野に特化した専門知識や技術を習得できるというメリットがあります。一方、大学では、専門知識だけでなく、幅広い教養や論理的思考力を養うことができます。野球部員の場合、将来のキャリアを考える上で、大学で培った幅広い知識や経験が役立つ場面も多いでしょう。 もちろん、専門学校で得られる専門知識が就職活動に有利に働くケースもあります。 大切なのは、自分の将来像を明確に描き、その目標達成のために最適な進路を選択することです。

野球部活動と学業の両立、そして就職活動への道筋

都会の大学に進学する場合、野球部活動と学業の両立は大きな課題となります。練習時間や試合日程、遠征など、野球部活動は多くの時間を要します。そのため、時間管理能力や自己管理能力を高めることが不可欠です。 例えば、効率的な学習方法を身につける、予習・復習を欠かさない、チームメイトと協力して学習時間を確保するなど、工夫が必要です。 また、大学によっては、野球部員向けのサポート体制が整っているところもあります。 学習支援プログラムや、時間割の調整、個別指導など、部活動と学業の両立を支援する様々な取り組みが行われています。大学を選ぶ際には、こうしたサポート体制についても確認しておくと良いでしょう。

そして、就職活動においても、都会の大学に進学したからといって必ずしも有利とは限りません。大切なのは、あなたの能力や経験、そして人間性です。 都会の大学で培った経験は、もちろんアピールポイントとなりますが、それ以上に、あなたがどのような目標を持って大学生活を送ってきたのか、どのような成果を上げてきたのかが重要です。 野球部活動で培ったチームワーク、責任感、忍耐力などは、多くの企業が求める重要な資質です。これらの経験を、就職活動で効果的にアピールすることが大切です。

機構では、野球に理解のある中小企業への就職支援を行っています。社会人野球クラブチーム所属や現役選手としての活動に配慮のある企業を紹介することも可能です。もちろん、就職活動は個々の状況によって最適な方法が異なりますが、将来のキャリアプランを明確に持ち、それに合った就職活動を進めることが重要です。

田舎から都会への進学、本当に「最低ライン」はあるのか?

冒頭の相談のように、「最低ライン」を明確に示すことは難しいです。明治、立教、青学といった大学が「最低ライン」という考え方は、少し狭いかもしれません。 大切なのは、あなたが「この大学で学びたい」「この大学で成長したい」と思えるかどうかです。 大学選びは、偏差値や大学名だけで決めるのではなく、自分の将来像、大学の教育内容、キャンパス環境、部活動の環境など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。

例えば、あなたが特定の分野の研究に強い大学に進学したいと考えている場合、偏差値が低い大学であっても、その分野ではトップレベルの教育を受けることができるかもしれません。 また、あなたが特定の企業への就職を希望している場合、その企業と連携している大学に進学することで、就職活動に有利に働く可能性もあります。 「最低ライン」を考えるよりも、「自分にとって最適な大学」を見つけることに集中しましょう。

田舎から都会への進学は、大きな決断です。しかし、その決断が、あなたの将来の可能性を広げる大きな一歩となる可能性も秘めています。 メリットとデメリットをしっかりと比較検討し、自分にとって本当に必要なものかどうかを判断し、後悔のない選択をしてください。